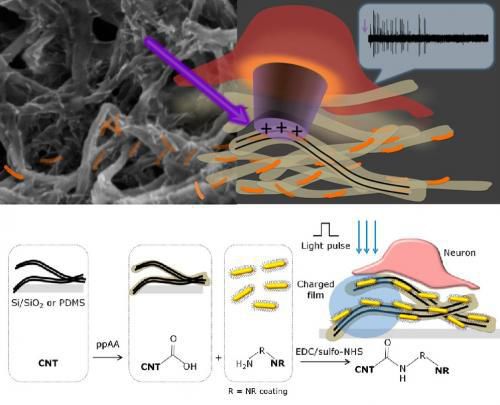

以色列科學家利用碳納米管薄膜技術恢復盲人視網膜感光性

作者:中國科學院成都有機化學有限公司 來源:http://www.sikpqwc.cn 日期:2014-11-17 16:16:25

川公網安備 51010702000618號

主站蜘蛛池模板:

久久精品a亚洲国产v高清不卡

|

免费一级欧美在线观看视频片

|

亚洲精品成人一区二区www

|

久久精品视频在线观看

|

日韩午夜在线

|

日韩三级一区二区

|

欧美成人伊人十综合色

|

九九国产精品视频

|

免费在线观看一区二区

|

免费高清不卡毛片在线看

|

黑人巨大交牲老太

|

国产在线观看精品香蕉v区

国产在线观看免费人成小说

|

成人小视频在线播放

|

草草视频免费在线观看

|

一级毛片一级毛片一级毛片

|

免费成年人视频网站

|

欧美另类自拍

|

鲁大师成人精品视频

|

完整日本特级毛片

|

美美女高清毛片视频黄的一免费

|

国产成人久久精品激情91

|

欧美一级毛片黄

|

欧美大片在线观看成人

|

窝窝女人体国产午夜视频

|

一级做性色a爱片久久片

|

日本阿v精品视频在线观看

日本阿v视频在线观看高清

|

经典国产一级毛片

|

国产在线激情视频

|

久久semm亚洲国产

|

久久99国产精品一区二区

|

男女扒开双腿猛进入免费网站

|

久久精品国产亚洲综合色

|

91精品久久久久

|

久草福利资源

|

久久99精品久久久久久青青91

|

亚洲一级高清在线中文字幕

|

黄网站色视频免费观看w

|

美女黄频免费观看

|

91免费看片

|

亚洲福利国产精品17p

|

超矿碰人人超人人看

|

川公網安備 51010702000618號

主站蜘蛛池模板:

久久精品a亚洲国产v高清不卡

|

免费一级欧美在线观看视频片

|

亚洲精品成人一区二区www

|

久久精品视频在线观看

|

日韩午夜在线

|

日韩三级一区二区

|

欧美成人伊人十综合色

|

九九国产精品视频

|

免费在线观看一区二区

|

免费高清不卡毛片在线看

|

黑人巨大交牲老太

|

国产在线观看精品香蕉v区

国产在线观看免费人成小说

|

成人小视频在线播放

|

草草视频免费在线观看

|

一级毛片一级毛片一级毛片

|

免费成年人视频网站

|

欧美另类自拍

|

鲁大师成人精品视频

|

完整日本特级毛片

|

美美女高清毛片视频黄的一免费

|

国产成人久久精品激情91

|

欧美一级毛片黄

|

欧美大片在线观看成人

|

窝窝女人体国产午夜视频

|

一级做性色a爱片久久片

|

日本阿v精品视频在线观看

日本阿v视频在线观看高清

|

经典国产一级毛片

|

国产在线激情视频

|

久久semm亚洲国产

|

久久99国产精品一区二区

|

男女扒开双腿猛进入免费网站

|

久久精品国产亚洲综合色

|

91精品久久久久

|

久草福利资源

|

久久99精品久久久久久青青91

|

亚洲一级高清在线中文字幕

|

黄网站色视频免费观看w

|

美女黄频免费观看

|

91免费看片

|

亚洲福利国产精品17p

|

超矿碰人人超人人看

|